今回は前回(コード進行の作り方1)の続き「コード進行の作り方(基本その2)」です。

トニック・ドミナント・サブドミナントの応用

今回はわかりやすいように「key=C」に限定して話しますが、キーが変わっても考え方は同じです。

インターバルさえ理解できていれば「ずらす」だけですからね。

図を見ながら確認していきましょう。

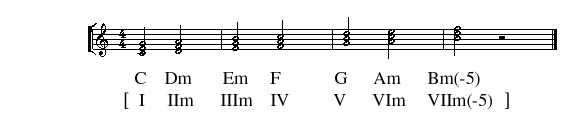

前回も書いたように「key=C」の時、

ダイアトニックコードは図1になります。

図1. ダイアトニック・コード

弾いてみると気づきますが、全て白鍵「ドレミファソラシド」で構成されています。

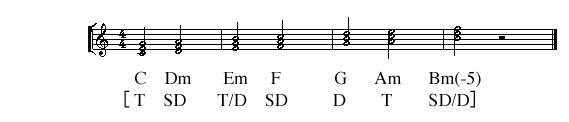

そしてこの7つのコードにはそれぞれ

「トニック(T)」、「ドミナント(D)」、「サブドミナント(SD)」いずれかの特性があります。

前回は「C」「F」「G」の主要3和音のお話をしましたが、

今回はその他のダイアトニック・コード「Dm」「Em」「Am」「Bm(-5)」の特性についてお話しします。

ダイアトニック・コードに「トニック(T)」、「ドミナント(D)」、「サブドミナント(SD)」の性質を書き加えると図2のようになります。

図2. ダイアトニック・コードの特性

(※厳密に言うと1つのコードに他の特性もあるのですが、

混乱を避けるため、現時点ではこうしておきます。)

各性質の響きは、ぜひ実際に楽器で弾いて雰囲気を感じてほしいですね。

代理コードを使ったコード進行の作り方

そして大きなポイントがあります。

同じ性質のコードは代理コードとして使えるのです。

例えば

F-G-C

というコード進行に変化を付けたい場合、

このダイアトニックの性質を考えてコードを置き変えます。

(例1)

「F」を同じSDの「Dm」に置き変えると

Dm-G-C

ちょっと変化が出せますよね。

(例2)

さらに「C」を同じTの「Am」に置き変えます。

Dm-G-Am

こうすることでやや暗いイメージにできました。

ダイアトニック・コード内の代理コードを使うだけでも

いろんなコード進行ができますよね。

次回はコード進行の作り方について解説します。

これがわかれば自分でコード進行を組み立てることができるようになります。

次の講座_第14回「コード進行の作り方【基本その3】3つの基本ルール」を読む

前回の講座_第12回「コード進行の作り方【基本その1】トニック・ドミナント・サブドミナント」を読む

「作曲編曲のやり方87の法則 」目次へ戻る

初心者からのオンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る