今回は「ディミニッシュコード(dimコード)」の構成や使い方について紹介します。

ディミニッシュコード(dimコード)とは?

まず、ディミニッシュコードとは何かということから話しましょう。

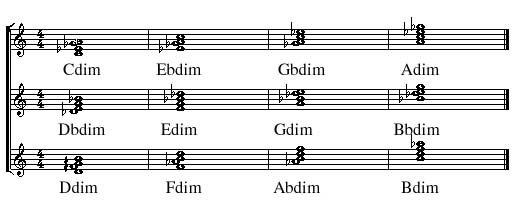

図1を見て下さい。

図1. ディミニッシュコードの構成音

ディミニッシュ・コードとは短3度ずつ4つ積み重ねたコードです。

(※〇dim7と書かれることもありますが、同じ意味です。

※3つ積み重ねただけでもディミニッシュコードとして扱われることもありますが、正式には4つです)

そしておもしろいことに、このコードは3種類しかありません。

図1の、横一列のコード構成音を見比べると、4つとも同じ音で構成されているということが分かります。

ルート音の違いだけで、コードの呼び方を変えているだけなんですね。

ディミニッシュコード(dimコード)の使い方

さて、このディミニッシュ・コードの使い方は大きく分けて二つあります。

パッシングディミニッシュ

1つ目は「パッシングディミニッシュ」と呼ばれるコード進行です。

これは、Dimコードを挟んで、「一方向の、半音の動き」を作るテクニックです。

dimコードが、2つのコード間を橋渡しするような使い方です。

例えば

C ー C#dim ー Dm

G ー G#dim ー Am

のように、隣り合った2コードに割り込むように使います。

ディミニッシュコード特有の響きを使う

弾いてみると分かりますが、ディミニッシュコード(dimコード)の響きは独特です。

変化を付けたい時に、dimコードに置き換えて使います。

例えば

Dm7 ー G7 ー C

このコード進行をディミニッシュ・コードを使って変えてみると

Dm7 ー Gdim ー G7 ー C

のように、Gのテンションを一瞬取り入れたようなコード進行を作ることができます。

このように使うと、簡単に個性的なコード進行を作り出す事ができますよね。

次回は「いろいろな転調の種類」を紹介します。

次の講座_第21回「転調の種類と方法を徹底解説!初心者向け音楽理論ガイド」を読む

前回の講座_第19回「サブドミナントマイナーの使い方とコード進行例」を読む

「作曲編曲のやり方87の法則 」目次へ戻る

初心者からのオンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る